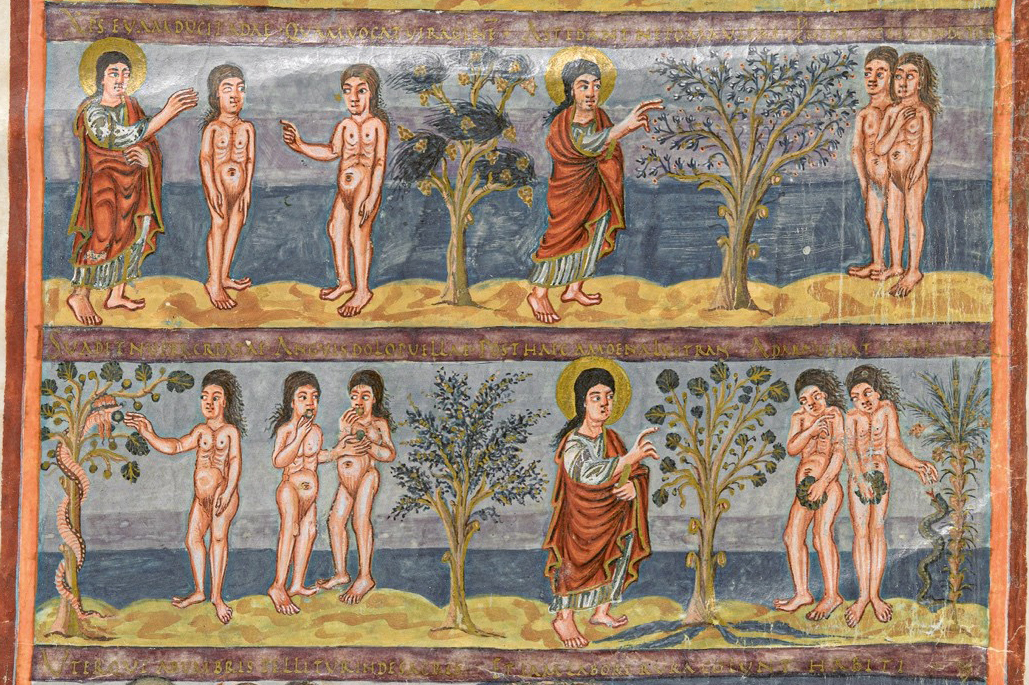

Die Erschaffung der Menschen dargestellt in der Bibel von Moutier-Granval. Foto: The British Library, Add. Ms. 10546, f. 5v

200 Schafe für ein Halleluja: Die Bibel von Moutier-Grandval ist zurück in der Schweiz

Sie ist ein Meisterwerk der christlichen Kultur. 1200 Jahre nach ihrer Entstehung gehört die Bibel von Moutier-Grandval zu dem Beeindruckendsten, das die mittelalterliche Buchkunst hervorgebracht hat.

Annalena Müller

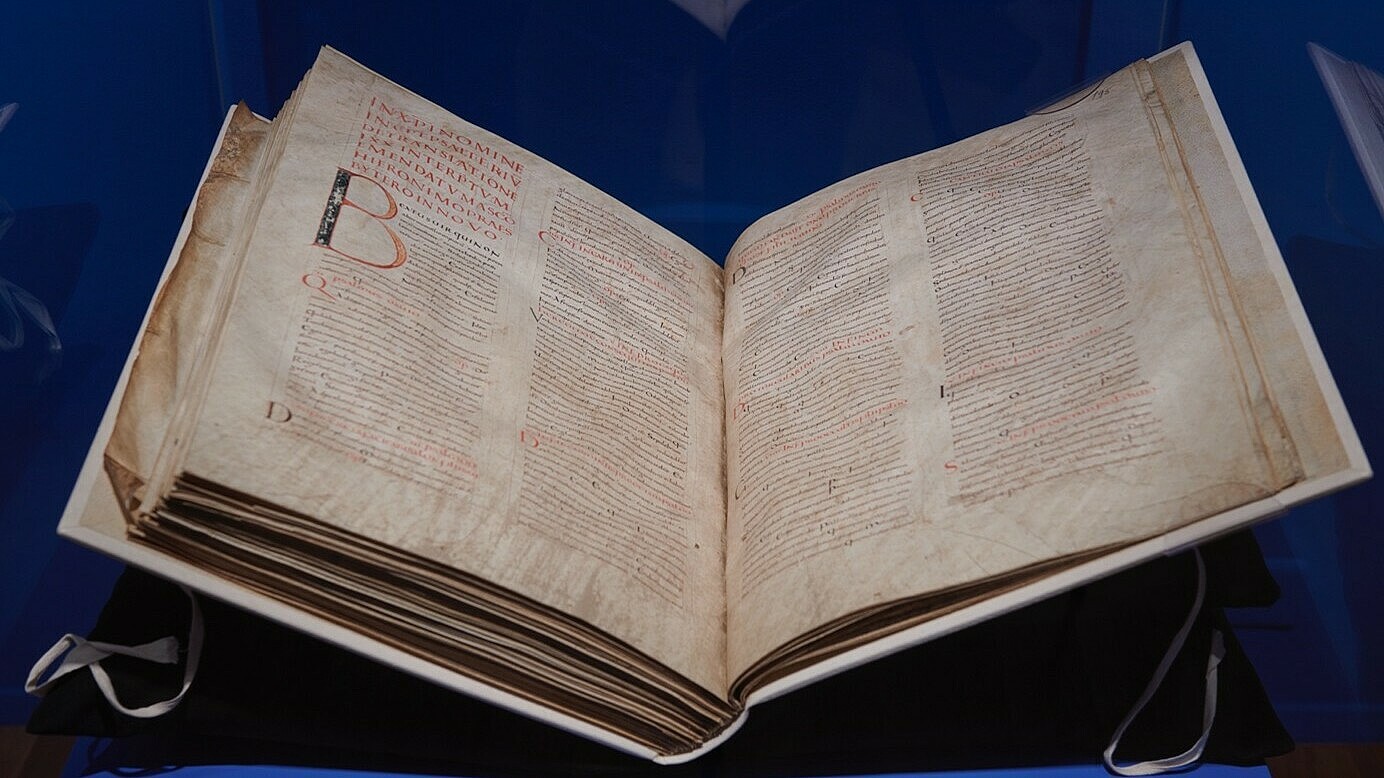

Durch eine feuersichere Tür, vorbei an einem Wachmann, betritt man den abgedunkelten Tresorraum. Dort liegt es: eines der wertvollsten Bücher der Welt. Geschützt in einer Vitrine mit genau regulierter Luftfeuchtigkeit und Temperatur, ruht die Bibel von Moutier-Grandval.

Das Buch ist 1200 Jahre alt. Aber die Farben leuchten noch immer. «Die Bibel wurde nie restauriert. Das ist alles original», sagt Museumsdirektorin Nathalie Fleury. Sie bekomme immer noch Gänsehaut, wenn sie das Meisterwerk betrachte. Dem Musée jurassien d’art et d’histoire (MJAH) in Delsberg ist es gelungen, die kostbare Handschrift in die Heimat zu holen. Zumindest bis Juni. So lange ist sie in der Ausstellung im MJAH zu sehen.

Seit 1836 ist die Bibel im Besitz der «British Library». Davor war ihre Geschichte während 1000 Jahren eine schweizerische. Als Objekt erzählt sie von der ersten christlich-europäischen Hochkultur.

Karolingische Renaissance

Das 9. Jahrhundert war ein Schlüsselmoment des europäischen Christentums. Karl der Grosse (†814) forcierte nicht nur die Christianisierung seines grossen Reichs – etwa durch Klostergründungen wie die des bis heute bewohnten Klosters St. Johann in Müstair. Der Herrscher trieb auch die Bildung voran. In den Klöstern wurden Schulen errichtet, in denen Latein gelehrt wurde. Dort entstanden auch Bibliotheken, die das Wissen der Antike und der eigenen Zeit aufbewahrten.

In zugigen Schreibstuben kopierten Mönche – und ja, auch Nonnen – im flackernden Licht von Talgkerzen unermüdlich Texte. Ora et labora. Neben der Bibel kopierten sie die Werke des klassischen Kanons. Es ist den Mönchen und Nonnen dieser Epoche zu verdanken, dass sich Lateinlernende bis heute an Caesars «De bello Gallico» abarbeiten, dass Studierende Aristoteles, Platon oder den Kirchenvater Augustinus lesen können. Ganz allgemein: Ihnen ist zu verdanken, dass das Wissen der Vergangenheit auf uns gekommen ist – inklusive der Bibel selbst, natürlich.

Nicht vegan, dafür nachhaltig

Im Windschatten der Bildungsoffensive Karls des Grossen kam es zu zwei zentralen Neuerungen, welche das Bewahren des in Klosterbibliotheken gesammelten Wissens über ein Jahrtausend ermöglichen sollten. Erstens wurde eine einheitliche, gut lesbare Schrift entwickelt: die karolingische Minuskel. Zweitens ersetzte Pergament den fragilen Papyrus. Während Papyrus feuchtes Klima und lange Zeiträume nicht übersteht, ist Pergament – aus Tierhaut gefertigt – äusserst widerstandsfähig und langlebig.

Die Bibel von Moutier-Grandval ist ein Paradebeispiel der karolingischen Renaissance. Zwischen 210 und 220 Schafshäute wurden für die Prachtbibel verwendet. Sie ist 55 cm lang und wiegt über 22 Kilo. Die Farben der Tinte (genauso wenig vegan wie die Seiten, übrigens) leuchten noch heute. Man kann sich gut vorstellen, dass sie vor 1200 Jahren die Betrachtenden geradezu geblendet haben.

Ein Meisterwerk

In der Vitrine im MJAH ist das Buch Genesis aufgeschlagen. Das Titelbild ist ein künstlerisches Meisterwerk. Es zeigt Szenen der Erschaffung der Menschen bis zu ihrer Vertreibung aus dem Paradies. Das ist etwas Besonderes. Zur Zeit der Entstehung der Moutier-Grandval-Bibel waren ganzseitige Verzierungen in Bibeln eine Seltenheit.

Zwar existiert die Buchmalerei seit dem 4. Jahrhundert. Damals entwickelte sich das Buch von der Schriftrolle zum Codex (die Form, in der wir es heute noch kennen). Allerdings wurden Bibeln im 9. Jahrhundert kaum derart künstlerisch verziert. Bebildert wurden damals vor allem Evangeliare. Auch hier ist die Bibel von Moutier-Grandval eine Ausnahme.

Von Tours nach Moutier

Benannt ist die Bibel nach dem Kloster von Moutier-Grandval, das lange ihr Zuhause war. Entstanden aber ist sie in Frankreich. Die Schöpfer – Schreiber und Illustratoren – der Bibel waren Mönche der Abtei St. Martin in Tours. Das Kloster verfügte über eines der wichtigsten Skriptorien (Schreibstuben) dieser Zeit. Die dortigen Mönche produzierten vor allem Bibeln, die an andere Klöster geschickt wurden – wiederum als Vorlage für Kopisten. Es war eine Möglichkeit, den Standard zu sichern: also, dass in Bibeln von Irland bis Korsika die gleichen Texte in der gleichen Reihenfolge standen.

Vermutlich legte die Bibel von Moutier-Grandval kurz nach ihrer Fertigstellung die knapp 700 Kilometer von Tours nach Moutier zurück. Es ist gut möglich, dass sie den dortigen Mönchen – später Chorherren – als Vorlage zum Kopieren diente. Weniger wahrscheinlich ist eine liturgische Nutzung, schlicht, weil es keine Abnutzungsspuren gibt. Diese aber sind bei Gebrauchsbüchern jeweils vorhanden.

Die Ausstellung im MJAH

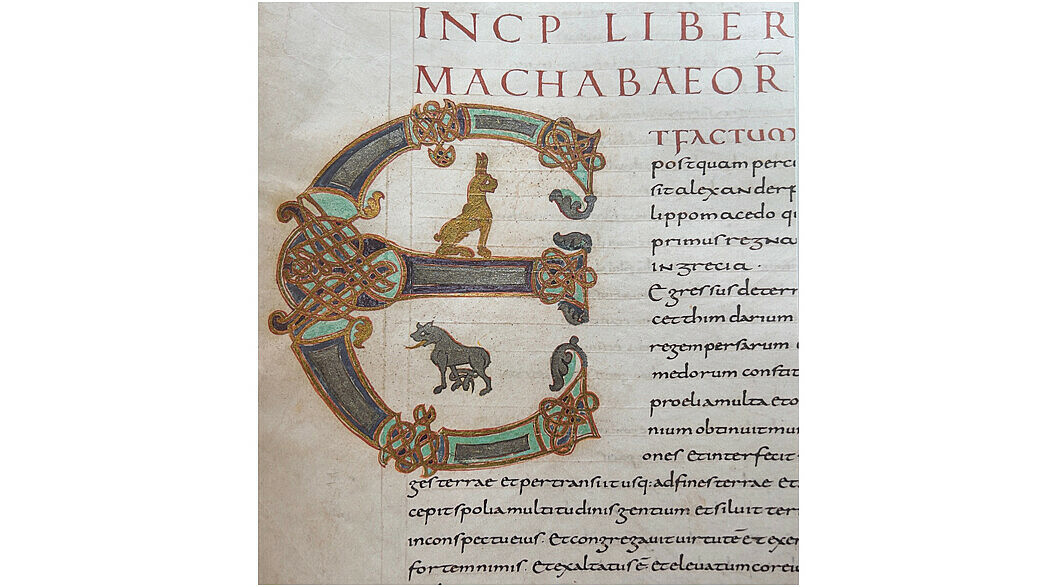

In der Ausstellung im MJAH ist die Bibel von Moutier-Grandval der eindeutige Höhepunkt. Aber sie ist nicht das einzig Sehenswerte. Ausgestellt sind liturgische Objekte aus dem Frühmittelalter, Gegenstände aus dem Kloster Moutier-Grandval sowie weitere Bibeln aus dem Skriptorium in Tours. Auch diese Codices sind sehr beeindruckend. Und doch zeigt gerade der direkte Vergleich mit der Bibel im Tresorraum: Die Bibel von Moutier-Grandval ist von Anfang an als etwas Besonderes geschaffen worden.

Die Bibel von Moutier-Grandval

Vom 8. März bis am 8. Juni

Mo. bis Fr.: 14.00–17.00, Di. und Do.: zusätzlich 17.00–19.00, Sa. und So.: 10.00–19.00

Die Ausstellung bietet der Öffentlichkeit die seltene Gelegenheit, das Meisterwerk und andere bedeutende Objekte aus der Epoche zu bewundern. Die Ausstellung wird von zahlreichen kulturellen und wissenschaftlichen Veranstaltungen begleitet. Aus konservatorischen Gründen findet der Besuch des wertvollen Manuskripts in Kleingruppen von 5 Personen während einer beschränkten Dauer von 15 Minuten statt.

Reservierung eines Zeitfensters ist obligatorisch.