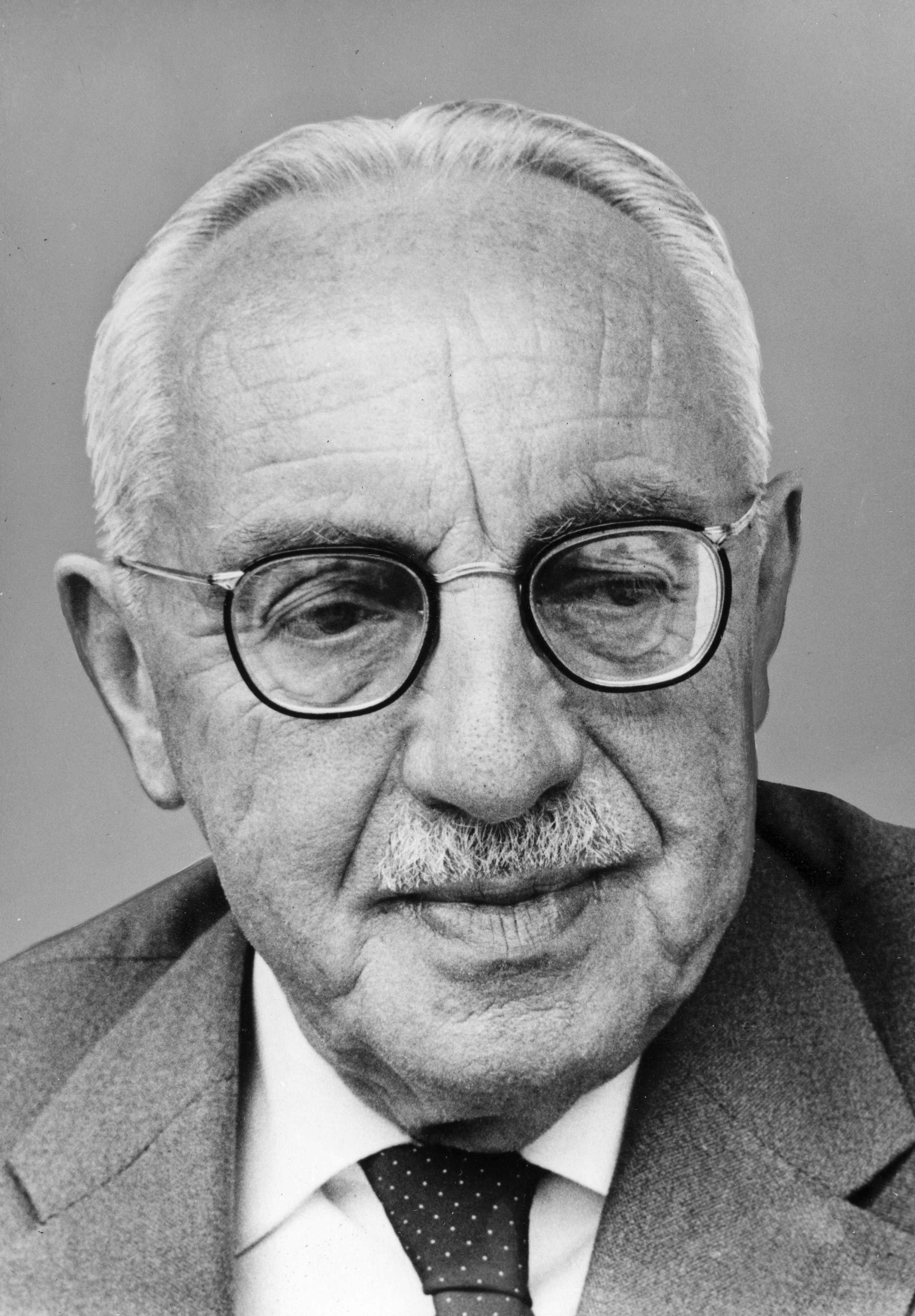

Meinrad Inglin und Bettina Zweifel auf der Rigi, Herbst 1963. Foto: Kantonsbibliothek Schwyz, Meinrad Inglin-Stiftung.

Die Treue eines «Abtrünnigen»

Meinrad Inglin und die Kirche

Vor fünfzig Jahren starb der Schwyzer Autor Meinrad Inglin (1893-1971). Gegenüber der katholischen Kirche zeigte er eine skeptische Haltung, bekannte sich aber zum Christentum.

von Beatrice Eichmann-Leutenegger

Er lebte draussen im «Grund», am Rand des Dorfes, aber die Kontrolle von Mutter Kirche als Sittenwächterin reichte weithin. 1922 erschien sein erster Roman «Die Welt in Ingoldau» und löste einen Skandal aus. In der Sonntagspredigt wetterte ein Kapuziner in der Pfarrkirche St. Martin gegen Inglins Buch, in dessen Personen sich mancher Schwyzer zu erkennen glaubte. Er prangerte den «Freigeist» an, denn der Autor hatte (nicht frei von autobiografischen Zügen) den inneren Kampf des Pfarrhelfers Reichlin gezeichnet, der sich von der Kirche löste. Der Roman fand zwar im Ort reissenden Absatz und erntete ausserhalb des Kantons lobende Rezensionen, wurde aber auf Veranlassung des Schwyzer Kollegiums Maria Hilf aus dem Verkauf gezogen. Inglin, von Steinwürfen bedroht, floh nach Zürich. Die Aussperrung aus der Heimat traf ihn schwer.

1939 heiratete er die Zürcherin Bettina Zweifel, die er seit neunzehn Jahren kannte. Der Pfarrherr von St. Martin ermahnte ihn, die Verbindung kirchlich zu vollziehen, was Inglin ablehnte, da er die protestantische Familie seiner künftigen Gattin nicht brüskieren wollte. Eine «vertrauliche Mitteilung» vom Dezember 1960 enthält Inglins Credo:

«Ich bekenne mich zum Christentum, aber zu keiner Kirche. Ich darf mich weder Katholik noch Protestant nennen (…). Ich kenne und bewundere die katholische Kirche als eine der entscheidenden grossen Kulturmächte des Abendlandes, habe dank meinem Herkommen aus katholischen Kreisen und Schulen meine Anhänglichkeit an katholische Bräuche bewahrt (…).»

Im gleichen Schreiben schlägt er vor, wie seine Bestattung zu gestalten wäre. Wichtig ist ihm wiederum, dass «meine liebe Frau in ihrem religiösen Empfinden nicht verletzt würde». Daher begrüsst er es, «wenn dem Frieden zuliebe ein katholischer und ein protestantischer Geistlicher sich einigen und mir am Grabe gemeinsam den letzten Dienst erweisen könnten». In diesen Sätzen wehte der ökumenische Geist des 2. Vaticanums. Meinrad Inglin konnte sich ihm nicht verschliessen, da er zuvor die konfessionelle Enge nur zu sehr gespürt hatte.

Traumatische Erlebnisse in der frühen Jugend

Sein religiöser Krisenzustand reicht in die biografische Frühzeit zurück, die von Katastrophen erschüttert worden ist. 1906 verlor der Dreizehnjährige seinen Vater, den Uhrmacher Meinrad Melchior Inglin, der am Tödi abgestürzt war. Die eindringliche Erzählung «Die Furggel» rückt später diese Zäsur der Jugendjahre ins Zentrum. 1910 starb die Mutter, Josephine Inglin-Eberle. Die beiden Söhne wohnten nun im «Grund» bei der Tante, einer liebevollen und tiefreligiösen Frau. Eine Lehre als Uhrmacher brach der junge Mann ab, ebenso eine Tätigkeit als Kellner in Luzern und Caux. Auch aus dem Gymnasium trat er wieder aus - zeitlebens blieb die Mittelschule ein Trauma.

Im Glauben suchte Inglin, der sich vom Chaos verhext wähnte, die Wahrheit, entdeckte aber seine Zweifel. Nietzsche und Tolstoi, Goethe und Flaubert rückten nun zu Leitsternen auf. Aber vor allem erkannte er die Berufung zum Schriftsteller. Mit einer bestürzenden Ausschliesslichkeit, die an Kafka oder Rilke erinnert, ordnete er dem Schreiben alles unter. Den Kinderwunsch musste seine Frau zurücknehmen. Ohnehin hätten die Einkünfte nicht für eine Familie ausgereicht, und während vielen Jahren war Bettina Inglin als Musiklehrerin in Zürich die Hauptverdienerin.

Anerkennung in den Nachkriegsjahren

Im «Grund» entstand ungeachtet aller finanziellen Bedrängnis ein reiches Oeuvre an Erzählungen, Romanen, Dramen und Aufsätzen. Seinen Weg zum Publikum musste Inglin zwar mühselig suchen, denn im Zweiten Weltkrieg, da die verlegerische Verbindung mit Deutschland abriss, erlitt er einen herben Rückschlag. Aber danach erntete der beharrliche Schaffer endlich die verdiente Anerkennung – auch in Schwyz, das er, der leidenschaftliche Berggänger, trotz allem liebte und mit keiner Metropole vertauscht hätte.

Auf seinen Texten hat sich wenig Staub abgelagert, denn mit ihrem Wissen um die Elementargewalt der Natur, ihrem Plädoyer für den Schutz der Umwelt («Urwang»), ihren lebendig gezeichneten Figuren ( «Der schwarze Tanner») eröffnen sie auch heute weite Identifikationsräume. Sein opus magnum, «Der Schweizerspiegel», gestaltet Geschichte, Mentalität und Lebensart zwischen 1912 und 1918. Meisterhaft bleibt seine Schilderung der Naturmächte: Gewitter, Lawinen, Sturmböen – sie rasen und brausen daher, als ob die Apokalypse angebrochen wäre.

Am 4. Dezember 1971 starb der Dichter in Schwyz, er, dem das Sterben seit jeher unheimlich vertraut gewesen war.

Lesetipp:

Soeben neu aufgelegt: Meinrad Inglin, Schneesturm im Hochsommer. Erzählungen, hrsg. von Ulrich Niederer. Limmat Verlag: Zürich 2021