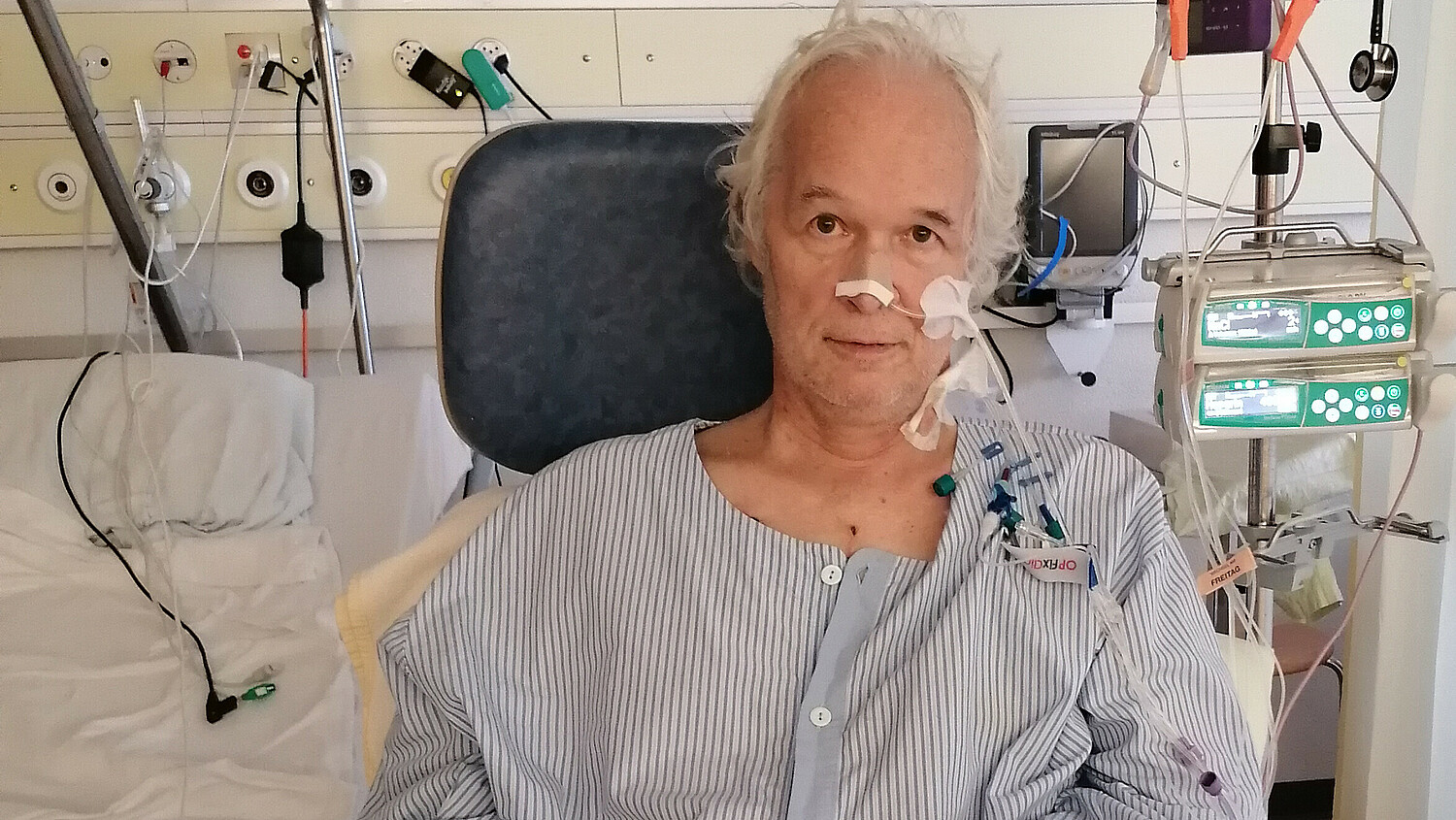

Zum ersten Mal wieder ausserhalb des Bettes sitzend. Foto: zVg

Patientenblickwinkel

Kolumne aus der Inselspitalseelsorge

Ein ehemaliger Patient, Ruben Dellers, bekommt Raum und hält Rückschau auf das Erlebte:

Es passierte, als ich allein zuhause war. Meine Frau war im Urlaub, meine drei Kinder vor Jahren ausgeflogen. Auf einmal durchflutete mich ein warmer Schwall im Inneren der Brust, der nach oben strömte. Ich musste den Notfall anrufen, keine Zeit, meine Familie zu orientieren. Zehn Minuten später sass ich im Krankenwagen, bald lag ich im Koma. Die Operation stellte sich als komplex heraus, Überlebenschance fünfzig Prozent, oft mit Schädigung des Hirns.

Als ich aufwachte, wusste ich nicht, dass ich ein paar Tage weg war. In Kissen eingepackt tauchten fremde Gesichter ins enge Blickfeld. «Herr Dellers, wissen Sie, wo Sie sind?» Ich nickte. «Im Inselspital, wir haben Ihre Aorta operiert. Wissen Sie, welchen Tag wir heute haben? Mittwoch? Donnerstag?» Ich hatte keine Ahnung. Sie wollten testen, ob ich noch klar denken konnte. Hinter dem Gesicht hing halbverdeckt ein Hinweisschild, mit Datum und Wochentag. Ich nickte beim erwähnten Wochentag, die Pflege war zufrieden. «Herr Dellers, wir haben Sie an der Aorta operiert. Machen Sie den Mund auf, ich putze Ihre Zähne.» In der Erinnerung drückte sie eine haselnussgrosse Bürste an meine Zähne, die Paste schmeckte grässlich.

Es vermischten sich Alpträume mit dem wenigen Wirklichen, das ich aufschnappte, die ständigen Gespräche der Ärzte über jeden Patienten. «Es hat nicht angesprungen.» «Wir müssen den Patienten verlegen.» «Wir können nichts mehr machen.» Ich bezog alles auf mich.

Die vielen Schläuche störten mich, besonders der im Mund. «Nein, Herr Dellers, lassen Sie den Schlauch drin.» Man band meine Hände an. Meine Familie und auch Freunde besuchten mich jeden Tag, halfen mir aber auch nicht, vom Schlauch loszukommen. Ich entwickelte Strategien, im Bett nach unten zu rutschen, dann konnte ich den Schlauch mit der angebundenen Hand ziehen.

Nach hilflosen und schlimmen Wochen bekam ich mehr mit. Manchmal weinte ich. «Wollen Sie jemand von der Seelsorge?» - «Brauchen sie psychologische Hilfe?» – Ich nahm jedes Angebot an. Ich konnte über meine Ängste reden, die im Schlaf regelmäßig heraufkamen, über Chinotto, Glacestängeli, meine kleine Wirklichkeit, die noch vorhanden war. Die Gespräche waren Inseln der Ruhe.

Monika Mandt, Seelsorgerin im Inselspital