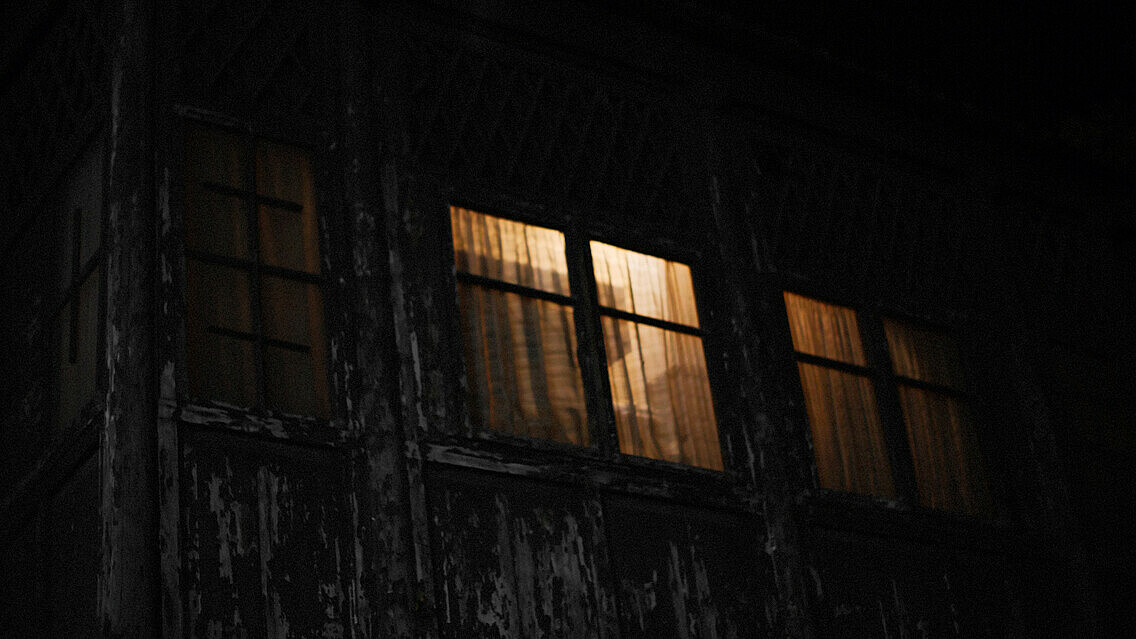

Die Abhängigkeit vom Wetter war früher allgegenwärtig. Jede der zwölf Raunächte stand für einen Monat. Aus dem jeweiligen Nachtwetter schloss man aufs Wetter im betreffenden Monat. Foto: unsplash.com

Raunächte: Vom Orakeln, Meditieren und der Wilden Jagd

Eine besondere Zeit «zwischen den Jahren»: die Raunächte. Das klingt nach Finsternis, Schnee und eisigem Wind, aber auch nach Legenden und Brauchtum.

Nicole Arz

Das Interesse an der Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönigstag ist in den letzten Jahren gewachsen. Ein Blick in die Buchläden bestätigt dies: Es gibt ganze Bücherzeilen zum Thema, die nicht nur spirituell veranlagte Menschen ansprechen wollen. Es geht ums Loslassen und Neuorientieren, ums Innehalten und zur Ruhe kommen. Angeleitet werden einfache Rituale, Meditationen, manchmal sogar Yogaübungen, die für mehr Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst sorgen sollen. Das mag die einen oder anderen in der konsumorientierten und hektischen Zeit um die Weihnachts und Neujahrstage durchaus ansprechen.

Wurzeln in der Antike

Die Raunächte aber sind um vieles älter als Weihnachten. Eine These zu ihrer Entstehung ist die Einführung des Sonnenkalenders zur Zeit von Julius Cäsar. Das bis dahin geltende Mondjahr hatte nur 254 Tage, sodass 11 Tage, beziehungsweise 12 Nächte übrigblieben. Andere Deutungen sehen die Raunächte als alten heidnischen Brauch und verweisen auf germanische oder keltische Winter und Lichtfeste.

All diesen Ursprüngen ist der Glaube gemein, dass an diesen «Zwischentagen» die Grenze zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt besonders dünn sei, dass Dunkel und Licht, Altes und Neues, Vergängliches und Ewiges, Gegenwart und Zukunft ineinanderflössen.

Woher die Raunächte ihren Namen haben, ist ungeklärt. Er mag von der rauen Witterung herrühren, von den für die Orakel benutzten Runen, vom Rauch des traditionellen Räucherns oder aber vom alten Wort «rau», was «haarig» oder «pelzig» bedeutet und auf die Dämonen hinweist, die in dieser Zeit ihr Unwesen treiben sollen.

Angstbesetzte Winterzeit

Für unsere Vorfahr:innen war die Zeit der längsten Nächte weder besinnlich noch romantisch, sondern in erster Linie angstbesetzt und gefährlich. Früh hereinbrechende Dunkelheit, die nur mit Kerzenlicht erhellt werden konnte, Stürme und Wintergewitter als einzige Lärmquelle – in Zeiten von Elektrizität, Zentralheizung und Strassenverkehr für uns kaum vorstellbar.

Die Abhängigkeit vom Wetter, oder vielmehr die Furcht vor einem wetterbedingten Ernteausfall, die Angst vor Krankheiten und Verletzungen, für die es keine Heilung gab, war allgegenwärtig. Den Winter überlebte man, wenn im vergehenden Jahr keine Missernte war. Es war existenziell, gute Ernten und Gesundheit für das kommende Jahr zu erbitten. Der Wunsch, bereits einen – möglichst beruhigenden – Blick in diese Zukunft zu werfen, ist nachvollziehbar. So stand beispielsweise jede der zwölf Raunächte für einen Monat. Aus dem Wetter in der jeweiligen Nacht schloss man auf das Wetter im betreffenden Monat.

Die Angst vor Unglück war gross, deshalb gab es viele Regeln, die nicht gebrochen werden durften. Dem Zuschlagen von Türen wurde ein Zusammenhang mit Gewittern nachgesagt. Wer Haare und Nägel während der Raunächte schnitt, machte sich im nächsten Jahr anfällig für Gicht oder Kopfweh. Man sollte nicht backen, nicht verreisen, nicht schwer arbeiten und keinesfalls fegen.

Die Bauern räucherten Haus und Ställe mit Kräutern aus und stellten Kerzen ins Fenster, um Böses fernzuhalten. Besondere Vorsicht war geboten gegenüber fremden Tieren. Gut möglich, dass Hexen oder Dämonen in Tiergestalt versuchten, in die Ställe und Häuser einzudringen.

Die Wilde Jagd

Besonders furchteinflössend waren die Nächte, in denen Winterstürme und Gewitter um die Häuser tobten. In vielen Teilen Europas gab es die uralten Erzählungen über die Wilde Jagd, angeführt vom wilden Jäger, dem Wode. Kein Geringerer als Germanengott Odin soll das Heer der Toten und Geister angeführt haben. Da sich dem alten Glauben nach in den Raunächten die Tore zur Anderswelt geöffnet hatten, konnte das Heer ungehindert mit Donner und eisigen Stürmen über den Himmel fegen.

Um nicht den Zorn des wilden Jägers auf sich zu ziehen, mussten die Menschen die Nächte im gut verriegelten Haus verbringen. Auch dem Gesinde war es verboten, draussen zu arbeiten. Es durfte auf keinen Fall Wäsche zum Trocknen aufgehängt werden, da sich das Wilde Heer darin verfangen könnte.

In vielen Erzählungen wird das Geisterheer auch durch eine Frau angeführt: Im Alpenraum ist Frau Percht die «Herrin der Raunächte». Noch heute finden in Bayern und Österreich Perchtenläufe statt, bei denen Gestalten in Masken und Fellen mit viel Lärm um die Häuser ziehen. Frau Percht selbst ist allerdings keine eigenständige Figur, sondern die strafende Seite von Hulda, der grossen germanischen Göttin der Fruchtbarkeit und Herrin über das Wetter.

Um das Jahr 1000 schrieb Bischof Burchard von Worms, ein führender Kirchenrechtler seiner Zeit, dass eine gewisse Holda mit weiblichen Dämonen auf Tieren durch die Nacht reite. Für den damaligen Klerus reines Teufelswerk. Gerade in Mitteldeutschland waren die zahlreichen Quellheiligtümer, die der Göttin geweiht waren, bereits ab dem 7. Jahrhundert «christianisiert» worden. Nicht selten wurden an diesen Plätzen Kirchen gebaut, die Quellen teilweise darin integriert und der Mutter Gottes gewidmet.

Frau Holle

In einem der beliebtesten Märchen der Brüder Grimm gelangen zwei Mädchen – das eine faul, das andere fleissig – durch einen Brunnen in die Anderswelt und treffen dort auf Frau Holle, eine alte Frau mit grossen Zähnen. Frau Holle lässt sich im Haushalt helfen, insbesondere beim Ausschütteln ihrer Federbetten. Wenn diese Arbeit gut erledigt wird, schneit es auf der Erde. Am Ende belohnt Frau Holle das fleissige Mädchen und bestraft das faule.

Bereits Jacob Grimm gab sich viel Mühe, zu beweisen, dass Frau Holle mehr war als nur eine Märchenfigur, dass sie mythologische Wurzeln hat. Die moderne Märchenforschung gibt ihm recht: Frau Holle, die biedere Hausfrau, ist niemand anderes als Hulda oder Holda, die Gattin Odins. Sie war den Menschen zugeneigt, bot allen Lebewesen und Pflanzen Schutz und wachte über den häuslichen Frieden. Und wenn sie in den Raunächten mit ihrem Gefolge über den Winterhimmel tobt, während wir über das vergehende Jahr meditieren, Weihnachtslieder singen und Silvesterraketen zünden, so sei ihr das – von Frau zu Frau – von Herzen gegönnt.