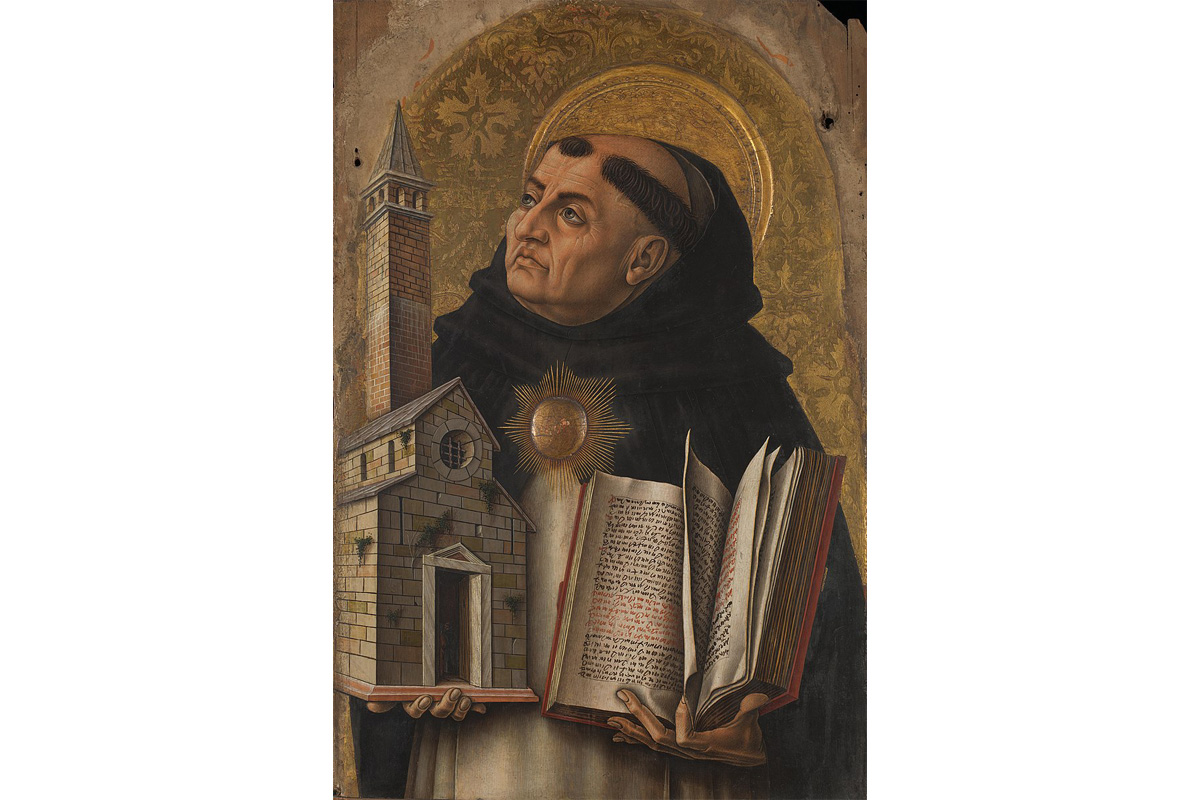

Thomas von Aquin. Gemälde von Carlo Crivelli, 1476. Wikipedia

Thomas von Aquin: Ein Schüler des Judentums?

Während Papst Gregor IX. (†1241) die Zerstörung aller Talmudexemplare befahl, liess sich der der Kirchenlehrer Thomas von Aquin (†1274) vom Werk des jüdischen Gelehrten Maimonides inspirieren. Dadurch prägte das Denken des Maimonides auch die katholische Lehre.

Viktoria Vonarburg*

Setzt man sich mit Thomas von Aquin (1225-1274) auseinander, lohnt sich ein Blick auf den jüdischen Universalgelehrten Maimonides (†1204). Besonders hinsichtlich der Gottesbeweise ist Maimonides eine zentrale Quelle des Kirchenlehrers.

Jüdischer Gelehrter im multi-religiösen Spanien

Maimonides wurde zwischen 1135 und 1138 in der andalusischen Hauptstadt Cordoba geboren. Im damals muslimischen Spanien florierte das Zusammenleben zwischen Muslimen, Juden und Christen. Dieser offene Umgang hat Maimonides zeit seines Lebens geprägt.

So kommt der jüdische Gelehrte zu einer positiven Beurteilung von Islam und Christentum. In der von ihm verfassten «Mishneh Torah» hält er fest, dass diese beiden Religionen dem nicht missionarisch tätigen Judentum dabei helfen, den Glauben an den einen Gott in der Welt nach West und Ost zu verbreiten.

Der Weg nach Norden

Maimonides verfasste rabbinisch-religionsgesetzliche, philosophische und medizinische Schriften. Zu seinen wichtigsten Werken zählt neben der «Mishneh Torah» der «Führer der Verwirrten». In diesem finden sich auch seine Gottesbeweise.

Maimonides verfasste das Werk um 1190 in Judäo-Arabisch, also auf Arabisch mit hebräischen Buchstaben. Erste Übersetzungen ins Hebräische entstanden noch zu seinen Lebzeiten. Zwischen 1220 und 1240 erfolgte die erste Übersetzung ins Lateinische, was dem Werk die Tür nach Norden, ins christliche West- und Zentraleuropa öffnete.

Thomas von Aquin, der zu den wichtigsten Theologen des Mittelalters und bis heute prägendsten Kirchenvätern zählt, kannte sowohl die Gesamtübersetzung des «Führer der Verwirrten» als auch eine Kurzform, die sich auf die Gottesbeweise beschränkte. Doch wie lässt sich Thomas’ Umgang mit Maimonides im Spezifischen und dem Judentum im Allgemeinen charakterisieren?

Thomas von Aquin und das Judentum

1239 ordnete Papst Gregor IX. die Zerstörung aller Talmudexemplare an. Paris, wichtiges Zentrum der gelehrten Theologie im 13. Jahrhundert, kam dieser Anordnung 1242 nach – ein Jahr bevor Thomas dort als Student ankam.

Trotz der antijudaistischen Stimmung seiner Zeit gelangte Thomas zu einer positiven Sicht des Judentums und seiner bleibenden Bedeutung für die Heilsgeschichte. Zentral hierfür ist Thomas von Aquins Christologie: Die Inkarnation (Fleischwerdung Gottes) ereignete sich im Juden Jesus von Nazareth.

Für Thomas ist klar: Das Heil kommt also aus dem jüdischen Volk. In seinem Kommentar zum Römerbrief betont er, dass der Bund Gottes mit Israel als seinem Volk über die Zeiten bestehen bleibt, und spricht sich dezidiert gegen die Zwangstaufe jüdischer Kinder oder erwachsener Juden aus.

Der Lehrer des Lehrers: Albertus Magnus

Nebst seiner grundsätzlich positiven theologischen Grundhaltung hat sich Thomas von Aquin auch mit jüdischen Quellen für sein theologisches Schaffen auseinandergesetzt. Zu verdanken ist dies einem anderen grossen Gelehrten der Epoche: Albertus Magnus (†1280). Er war Thomas’ Lehrer und liess wahrscheinlich den «Führer der Verwirrten» ins Lateinische übersetzen. Als erster christlicher Theologe setzte er sich mit dieser Schrift auseinander und machte auch seinen Schüler Thomas mit Maimonides’ Werk vertraut.

Insgesamt zitiert Thomas von Aquin den jüdischen Gelehrten an gut 80 Stellen in seinem Werk. Allerdings oft ohne seine Quelle zu nennen. Diese Häufung ist für die damalige Zeit beispiellos. Thomas zeichnet sich dabei durch einen kreativen Umgang mit Maimonides aus, der je nach Thema unterschiedlich ausfällt.

Thomas und Maimonides

Grundsätzlich sieht Thomas in Maimonides eine Gestalt von geistesgeschichtlicher Bedeutung. Das hindert ihn jedoch nicht daran, dessen Positionen zuweilen zu entfremden. Mitunter reisst er Zitate aus dem Kontext, um sie für seine Aussage nutzbar zu machen, wodurch die Position des Maimonides teils stark verzerrt erscheint.

Insbesondere im Bereich Bibelexegese/biblische Gebote sieht Thomas in Maimonides aber eine (jüdische) Autorität, deren Meinung er ohne zu zögern übernimmt. So führt er in seinem Hauptwerk, der «Summa theologica», Maimonides in diesem Zusammenhang mehrfach an gewichtiger Stelle namentlich an, um die eigene Argumentation zu stützen.

Als Juden bezeichnet ihn Thomas hingegen nur an einer einzigen Stelle. Nichtsdestotrotz ist Maimonides’ Jude-Sein von entscheidender Bedeutung für Thomas’ Umgang mit ihm: Abgesehen vom Bereich Bibelexegese/biblische Gebote legt Thomas Maimonides als Quelle nämlich vor allem dort offen, wo er sich von dessen Position abgrenzt.

Historische Einordnung des ambivalenten Umgangs

Dies ist sicherlich vor dem zeitgeschichtlichen Kontext zu beurteilen. Denn die negative Grundstimmung sowie die päpstlich angeordnete Zerstörung jüdischer Werke hatten auch bei Thomas einen zwiespältigen Umgang zur Folge: Zwar ist Maimonides wichtig genug, dass sich Thomas mit seiner Meinung auseinandersetzt. Dem jüdischen Gelehrten aber offen zuzustimmen, stellt sich heikler dar. Unverfänglicher ist es, dort, wo er Maimonides’ Positionen teilt, dessen Namen als Quelle zu unterschlagen.

So gelingt es Thomas, trotz angespannter Lage den Juden Maimonides für die Entwicklung der eigenen Position fruchtbar zu machen – und dies in der Stadt, die als eine der ersten vorbehaltlos den römischen Vorgaben der Talmudzerstörung nachgekommen ist.

Thomas’ Umgang mit Maimonides ist vielschichtig und zeitbedingt komplex. Wer nicht um die ungenannte Quelle weiss, erhält ein einseitig negatives Bild von Thomas’ Umgang mit Maimonides. Umso wichtiger ist es, aufzuzeigen, wo Thomas Maimonides tatsächlich zitiert hat – gerade auch dort, wo die Namensnennung fehlt. Dadurch wird deutlich, dass Thomas – und damit die katholische Theologie – viel von Maimonides gelernt hat.

Eine ausführlichere Version des Artikels ist in der Schweizer Kirchenzeitung (SKZ 193 (2025), S. 6f.) erschienen.

*Viktoria Vonarburg ist seit 2020 Pfarreiseelsorgerin in den Pfarreien St. Antonius und St. Mauritius in Bern. 2017 hat sie an der Universität Luzern mit einer Arbeit zu Thomas von Aquin und Maimonides promoviert: «De origine mali. Biblisch-philosophisch grundgelegte Betrachtungen zur Herkunft des Bösen unter besonderer Berücksichtigung von Thomas von Aquin und Rabbi Moshe ben Maimon»