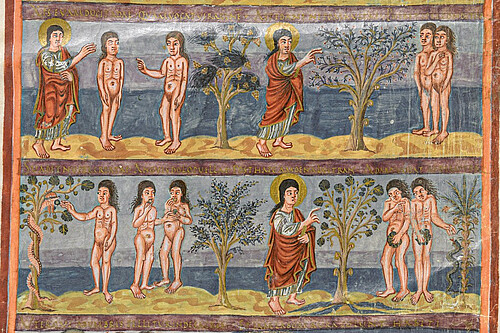

Altarbehang mit Stationen aus dem Leben Christi, der im 15. Jahrhundert für das Kloster Klingental hergestellt wurde. Historisches Museum Basel/A. Eaton

Das Kloster Klingental: Basels beste Bank

Land, Immobilien und Kredite: Im 15. Jahrhundert wurde Klingental zum reichsten Kloster Basels. Ihren wirtschaftlichen Erfolg verdankten die Klosterfrauen umsichtigen Investitionen. Von den mittelalterlichen Klosterfrauen könnte manch eine Bank lernen.

Annalena Müller*

Von ihren Gemächern schaut die Priorin auf die Klosteranlage. Am heutigen Zahltag herrscht hektisches Treiben. Die Ernte war gut, und der Kornpreis ist hoch. Klingental wird erneut einen stattlichen Gewinn erwirtschaften.

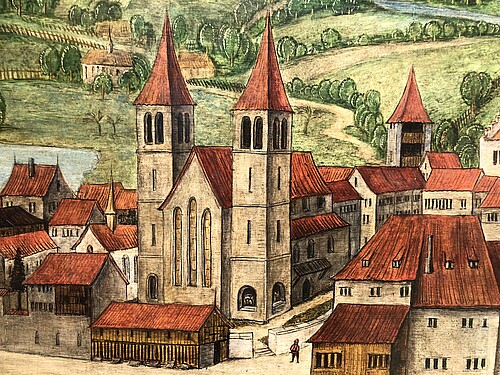

Seit das Kloster vor 100 Jahren nach Kleinbasel gezogen ist, hat es sich zum reichsten Kloster der Stadt entwickelt. «Gewusst wie», denkt die Priorin und wendet sich dem Rechnungsbuch zu. Auch die Kreditnehmer müssen heute ihre Zinsen begleichen.

Die grösste Schuldnerin des Klosters ist die Stadt Freiburg i.Ü. Sie hat sich 270 Goldgulden von den Nonnen geborgt. Der Zins liegt bei fünf Prozent. «Ein wirklich gutes Jahr», findet die Priorin.

Die Szene ist fiktiv, doch die Wirtschaft war real. Im 14. und 15. Jahrhundert gelang den Basler Klosterfrauen ein beeindruckender Aufstieg. Dieser basierte auf einem von den Frauen sorgfältig kuratierten Portfolio an Einkünften aus Landbesitz, Immobilien und Krediten.

Landwirtschaft, Immobilien und Gelverleih

Die Ländereien des Klosters formten drei Cluster in der Region Basel, im Elsass und im Schwarzwald. Aus der Landwirtschaft bezogen die Klosterfrauen grosse Menge an Getreide und Wein zur Selbstversorgung und zum Verkauf. Einnahmen generierten sie auch mit ihrem Gebet für die Seelen Verstorbener. Dieses investierten sie in den Kauf von Immobilien oder verliehen es, verzinst im Durchschnitt mit fünf Prozent.

Zwar untersagte die Kirche im Mittelalter den Geldverleih gegen Zins. In der Praxis wurde dieses Verbot umgangen, indem man sogenannte «Renten» kaufte. Dabei zahlte Klingental (oder eine andere Institution) einmalig einen bestimmten Betrag. Der Empfänger verpflichtete sich im Gegenzug, jährlich eine Rente zu zahlen. Der Rentenkauf war de facto ein Langzeit-Kredit, der das kirchliche Zinsverbot mehr oder minder elegant umschiffte.

Die von Klingental betriebene Form der Mischwirtschaft – Land- und Geldwirtschaft – war im späteren Mittelalter verbreitet. Wenige aber waren so erfolgreich wie die Klosterfrauen. Zahlreiche Wirtschaftsquellen, die heute im Basler Staatsarchiv aufbewahrt werden, zeigen, dass die Klingentalerinnen äusserst strategisch vorgingen.

Das Portfolio fest im Blick

Gegründet 1233 im Elsass, zog das Kloster 1274 nach Kleinbasel. Dort investierten die Klingentalerinnen zunächst primär in Infrastruktur und Landbesitz. Sie erwarben Mühlen und Sägen in der Stadt, in denen Getreide und Holz verarbeitet wurden. Und sie kauften Ackerland in der Umgebung. Allein um Weil am Rhein tätigte Klingental zwischen 1300 und 1399 insgesamt 94 Käufe.

Die höchste Frequenz war in den 1320ern zu verzeichnen, als das Kloster insgesamt 26 Hektaren Land erwarb. Ab dem 15. Jahrhundert begannen die Klosterfrauen nebst ihren Einkommen aus Naturalien einen Cashflow aufzubauen. Besonders der Rentenkauf spülte jährlich grosse Summen in die Klosterkasse. Gleiches galt für Immobilien.

Im 14. und 15. Jahrhundert akquirierte das Kloster Klingental 182 Häuser und/oder den Grund, auf dem diese standen. Damit erhielt es Einnahmen aus bis zu neun Prozent der knapp 2000 Häuser, die es im spätmittelalterlichen Basel gab.

Geld für Gebete

Das Kapital, um in den Renten- und Immobilienkauf einzusteigen, kam neben dem Verkauf der landwirtschaftlichen Erträge vor allem aus Schenkungen an die Klosterfrauen. Ein typisches Beispiel ist jene von Hans Eschenberg (†1443). Er vermachte dem Kloster 38 Gulden, vier Pfund und sechs Schilling. Sein Testament gibt klare Anweisung, was er dafür von den Nonnen erwartete: Messen und Gebete für seine Seele und die seiner Verwandten.

Hans Eschenberg war einer von hunderten, die den Klingentalerinnen Geld für Gebete vermachten. Verzeichnet sind diese Stiftungen in einem sogenannten «Anniversar», einem Rechnungsbuch, das Einkünfte von insgesamt 10500 Pfund auflistet. Das war eine enorme Summe.

Zum Vergleich: 1397 kaufte die Stadt Basel das bis dahin unabhängige Kleinbasel für gut 30000 Pfund. Allein mit Beten nahmen die Klingentalerinnen also den Gegenwert eines Drittels dieser Stadt ein. Aus moderner Sicht waren die Basler Klosterfrauen hervorragende Bankerinnen. Ihr Portfolio, das sie über Generationen konsequent aufbauten, ist beeindruckend. In allen relevanten Wirtschaftszweigen ihrer Zeit waren die Frauen aktiv und gingen dabei äusserst umsichtig vor. Manch ein CS-Manager hätte wohl von ihnen lernen können.

Kaufmännische Oberschicht

Woher die Frauen ihr wirtschaftliches Wissen hatten? Die Klingentalerinnen rekrutierten sich aus der kaufmännischen Oberschicht. Der Umgang mit Geld war ihnen also in die Wiege gelegt.

Nach ihrem Klostereintritt, oftmals bereits im Mädchenalter, lernten sie die Finessen des Wirtschaftens und Buchführens von den älteren Frauen, welche die entsprechenden Klosterämter innehatten. Das Lehrprinzip dürfte das Gleiche wie in Männerklöstern gewesen sein. Allerdings waren die Klingentalerinnen erfolgreicher als alle Männerklöster der Stadt.

Selbstverständlich verfügten die Klosterfrauen über die notwendigen Fähigkeiten. Diese waren nötig, um die Arbeit der zahlreichen Verwalter des Klosters kontrollieren zu können. Die Annahme, dass mittelalterliche Klosterfrauen nicht lesen, rechnen oder schreiben konnten, gehört in die Welt der Mythen. In der Geschichtsforschung ist dies seit langem bekannt.

Ebenfalls in die Welt der Mythen gehört die Idee, dass Klosterfrauen die Reformation allesamt begrüssten und freudig ihre Klöster verliessen. Tatsächlich wehrten sich gerade reiche Frauenklöster häufig gegen ihre Auflösung. Auch die Klingentalerinnen. Als sich in Basel 1529 die Ideen der Reformation durchsetzten, widersetzten sich die Frauen. Die letzte Nonne, Ursula von Fulach, verliess erst 1559 das Kloster, das danach samt seinen umfänglichen Einkünften in den Besitz der Stadt Basel überging.

Warum der Widerstand? Die Antwort ist naheliegend. In der Welt ausserhalb der Klostermauern konnten die Klingentalerinnen Ehefrauen und Mütter sein. Im Kloster aber waren sie Managerinnen und Herrinnen ihrer selbst – und vieler anderer.

*Dieser Artikel erschien im Juli 2024 in der NZZ

Die Klingentalerinnen – erfolgreiche Geschäftsfrauen

Mittwoch, 30. April 2025, 18.15, im Museum kleines Klingental, Unterer Rheinweg 26, 4058 Basel.

Referentin: Annalena Müller.

Eintritt frei (Kollekte). Der Vortrag wird von musikalischen Beiträgen umrahmt.