Ethikprofessor Mathias Wirth: «Fasten kann Personen stärken oder verletzen.»

Ethiker: «Fasten hat die Aura des Religiösen»

Wer fastet, ist kein besserer Mensch. Aber Fasten kann helfen, dem Leben eine neue Richtung zu geben. Ethikprofessor Mathias Wirth im Gespräch über ethische Aspekte des Fastens.

Interview: Sylvia Stam

«pfarrblatt»: Ist ein Mensch, der fastet, ein besserer Mensch?

Mathias Wirth*: Fasten ist eine Kategorie, die nicht per se gut oder schlecht ist. Fasten ist balancebedürftig, weil es die Person stärken oder verletzen kann.

Können Sie das erläutern?

Wirth: Fasten klingt erst mal positiv. Aber es gibt auch Abrutschgefahren: Personen könnten etwa sehr stark um sich selbst kreisen. Wenn jemand zum Beispiel an einer sozialen Aktivität nicht teilnimmt, weil er oder sie gerade fastet, scheint das problematisch. Im schlimmsten Fall wird Fasten zur Demonstration der eigenen Überlegenheit praktiziert.

Wann hat Fasten durchaus einen ethischen Aspekt?

Wirth: Wir können über unser Verhältnis zur Welt, zu den materiellen Ressourcen und über unseren Umgang mit Nahrungsmitteln nachdenken. Mit dem Fasten ist die Hoffnung verbunden, dem Leben eine neue Richtung zu geben.

Ich kann über mein Verhältnis zur Welt nachdenken, ohne zu fasten.

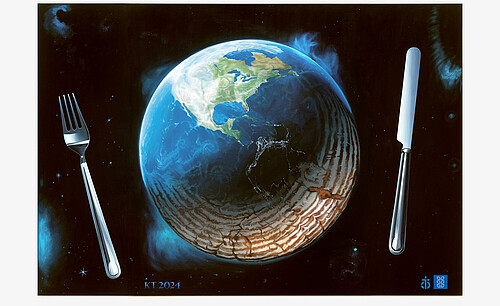

Wirth: Deswegen ist Fasten an sich kein ethisches Thema. Für die meisten Menschen unserer westlichen, gesättigten Welt ist Fasten jedoch durchaus eine Option, um zu bemerken: Es geht auch mit weniger. Unser Bezug zur Schöpfung ist oft fundamental gestört. Sozial und wirtschaftlich gibt es eine furchtbare Differenz zwischen dem Globalen Norden und dem Süden. Fasten kann ein Anlass sein, sich all dessen konstruktiv bewusst zu werden.

Wie erkenne ich, ob ich beim Fasten noch in Balance bin? Gibt es da Kriterien?

Wirth: Sich selbst gegenüber kritisch sein und Stimmen von aussen zuhören kann helfen, eigene Handlungen nicht für fraglos zu halten. Beim Fasten gibt es etwa körperliche Anzeichen, die darauf hindeuten, dass jemand in eine Mangelsituation gerät. Das ist gerade bei jungen Menschen eine Gefahr, die, angeregt durch Social Media, gewissen Schönheitsidealen nacheifern.

Früher gebot die Religion zu fasten. Heute fasten viele Menschen freiwillig, ohne religiösen Hintergrund. Wie erklären Sie sich das?

Wirth: Fasten ist ein religiöser Exportschlager, der in der säkularen Welt Anklang findet. Es resoniert mit der Aufmerksamkeit auf den Körper, die wir in den letzten Jahrzehnten verstärkt feststellen. Das ist insofern besonders, als der Körper im Christentum lange Zeit höchstens negative Aufmerksamkeit fand. Der Geist galt als das Entscheidende. Fasten hat zudem die Aura des Religiösen, das mag man in der säkularen Welt durchaus.

Viele Menschen verzichten auf digitalen Konsum, etwa auf Social Media. Gibt es da auch ethische Aspekte?

Wirth: Auch digitales Fasten kann Anlass sein, unsere Position neu anzuschauen, zu fragen: Wo investiere ich Zeit? Worauf liegt mein Fokus? Ob materielles oder digitales Fasten: Im Sinne der Moral sind wir permanent revisionsbedürftig und können unserem Verhalten eine neue Richtung geben. An kleinen und grossen Konversionen hängt ein gutes Leben für uns alle.

Damit sind wir beim klassisch religiösen Begriff der Umkehr, zu der die Fastenzeit ja aufruft.

Wirth: Die Fastenzeit verdeutlicht, dass wir Menschen Schuld auf uns laden, direkt oder indirekt. Kirchen und Theologie machen explizit, dass wir aus dieser Verstrickung nicht einfach aussteigen können. Das ist unangenehm, aber trotzdem ist das Teil unserer Realität. Darum ist es sinnvoll, Momente zu nutzen, um unser Verhalten zu verändern, um so die Bedeutung einer anderen Zukunft transparent zu machen.

* Mathias Wirth ist Professor für Systematische Theologie und Ethik an der Universität Bern.