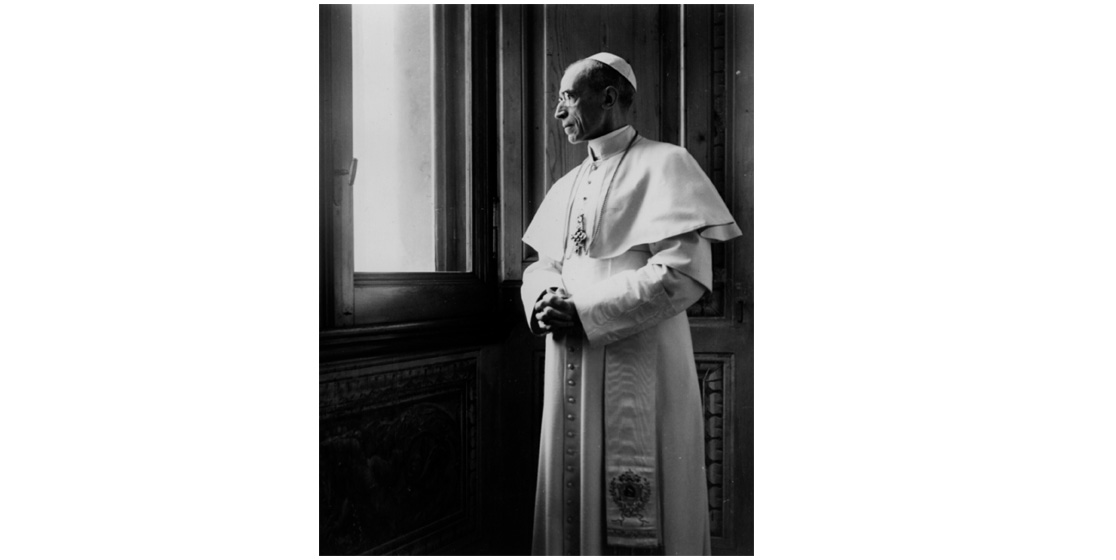

Hubert Wolf leitet ein mehrjähriges Forschungsprojekt zum Vatikan während des Zweiten Weltkriegs. Foto: Catrin Moritz

Hubert Wolf: «Als Historiker suche ich nach Fakten, nicht nach Moral»

Was wusste der Vatikan von der Shoah? Wie ist das Schweigen von Papst Pius XII. zu werten und welche Möglichkeiten hat ein Papst, auf das Weltgeschehen einzuwirken? Ein Gespräch mit dem Kirchenhistoriker und Theologen Hubert Wolf.

Interview: Annalena Müller

«pfarrblatt»: Was hat Pius XII. mit einem Theaterstück zu tun?

Hubert Wolf:Das Pontifikat von Pius XII. ist das einzige Thema der Kirchengeschichte, das Historiker zwingt, sich stets zuerst mit einem Theaterstück auseinanderzusetzen. Tatsächlich hat Rolf Hochhuths «Der Stellvertreter» das Bild von Pius XII. (1939–1958) komplett auf den Kopf gestellt. Bis zum Erscheinen des Stücks 1963 war das öffentliche Bild von Pius durchgängig positiv – auch von jüdischer Seite. Die spätere israelische Ministerpräsidentin Golda Meir lobte den Papst 1958 als «Wohltäter unseres Volkes. Einer, der sich geäussert und geholfen hat, als andere weggeschaut haben». Aber mit dem Erfolg des «Stellvertreters» kippte das Bild des Papstes, und bis heute gilt Pius XII. als der Papst, der von der Shoah wusste und zu ihr geschwiegen hat.

Wie viel historische Schuld lastet auf dem Vatikan?

Wolf: Schuld ist eine moralische und keine historische Kategorie. Als Historiker suche ich nach Fakten, die die Grundlage für eine Rekonstruktion der Vergangenheit liefern. Eine moralische Bewertung kann höchstens ein zweiter Schritt sein und ist, meiner Meinung nach, nicht unbedingt die Aufgabe des Historikers …

… Sie weichen aus ...

Wolf: Nein, ich bin nur mit letztverbindlichen Urteilen sehr zurückhaltend, weil wir erst seit vier Jahren Zugang zu den Akten des Pontifikats Pius XII. haben. Das ist sehr kurz in Anbetracht der schieren Menge der Dokumente. Wir sprechen von 400’000 Schachteln, jede gefüllt mit zig Dokumenten. Historiker brauchen erst belastbare Zahlen, Daten, Fakten, bevor sie methodisch verantwortet Bewertungen vornehmen können.

Anders gefragt: Einerseits gehört der Papst zu den bestinformierten Politikern. Dank Bischöfen, Priestern, Ordensleuten, etc. verfügt der Heilige Stuhl über ein dichteres Netz an «Informanten» als jeder andere Staat. Andererseits steht der Papst an der Spitze einer grossen Kurie – Informationen kommen selten direkt an ihn, sondern durchlaufen eine Vorauswahl durch Sekretäre. Wieviel wusste Pius XII.?

Wolf: Seit der Öffnung der Archive des Pontifikats Pius XII. 2020 versuchen wir, das teilweise sehr grosse bürokratische Durcheinander in der Kurie zu durchdringen. Vieles hing von Einzelpersonen ab, also davon, wer in der Kurie eine Information bearbeitete. War er Antisemit oder nicht? Je nachdem hat er in seinem Memo an den Papst etwas anderes geschrieben oder ihn erst gar nicht informiert. Der Papst war abhängig von seinem Apparat – so wie jeder andere Vorstand eines Unternehmens.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Wolf: Eugenio Pacelli, der spätere Pius XII., besuchte in Rom ein liberales Gymnasium. Dort hatte er viele jüdische Mitschüler. Einer seiner jüdischen Schulfreunde namens Attilio Ascarelli wird ein renommierter Rechtsmediziner. Ab 1938 wird Ascarellis Lage zunehmend schwierig. Er verliert seine Professur und soll schliesslich deportiert werden. Ascarelli schreibt an den Vatikan und bittet um eine Audienz bei seinem Schulfreund, der jetzt Papst ist. Der zuständige Bearbeiter Angelo Dell’Aqua schlägt vor, dem Papst das Schreiben nicht vorzulegen, da er befürchtet, Pius XII. würde seinen Schulfreund empfangen. Und dann würde der Osservatore Romano, in dem alle Audienzen veröffentlicht werden, berichten, und antipäpstliche Player könnten den Papst der Judenfreundlichkeit bezichtigen. Also entscheidet Dell’Acqua, die Anfrage zu ignorieren. In diesem Fall wissen wir, dass der Papst Ascarellis Schreiben nie zu Gesicht bekommen hat.

Sie sagen, der Papst habe nichts gewusst?

Wolf: Nein. Ich sage, dass er diesen konkreten Brief nicht kannte. Andere Bittschreiben bekam er durchaus vorgelegt und fällte persönlich eine Entscheidung. Wir können in den Archiven sehen, dass die Kurie durch diplomatische Kanäle und durch Briefe von kirchlichen Würdenträgern aus ganz Europa über die Entwicklung der Judenverfolgung sehr genau informiert war. Eine andere Frage ist, wie diese Informationen interpretiert und weitergegeben wurden. Das hing eben stark von den beteiligten Personen ab.

Gibt es eine Episode, die Sie besonders bewegt hat?

Wolf: Im August 1942 wandte sich die amerikanische Regierung an den Vatikan, um Informationen zur Judenverfolgung in Europa erhalten. Zuvor hatte das Genfer Büro der Jewish Agency for Palestine dem amerikanischen Präsidenten geschrieben, dass in der Ukraine und in Ostpolen 750'000 Juden innerhalb weniger Wochen ermordet worden waren. Präsident Franklin D. Roosevelt konnte das nicht glauben und fragte den Papst, ob er diese Informationen kenne oder nicht. Der Umgang mit dieser Anfrage ist gut dokumentiert und hat mich geschockt.

Warum?

Wolf: Wir wissen, der Papst kannte den Brief aus Genf. Zusätzlich hatte man im Vatikan zwei unabhängige Zeugen, die die Informationen der Jewish Agency bestätigten. So hatte der Erzbischof von Lemberg Andrej Szeptyzkyj von Massenerschiessungen von Juden nach Rom berichtet. Ausserdem hatte der Geschäftsmann Giovanni Malvezzi, der viel in der Ukraine unterwegs war, Kardinalstaatssekretär Giovanni Battista Montini von Vernichtungslagern berichtet: In der ganzen Ukraine gebe es so gut wie keine Juden mehr.

Der Vatikan bestätigte also die Informationen aus Genf?

Wolf: Nein. Alle Informationen laufen zunächst bei Angelo Dell’Aqua zusammen. In seinem Memo für den Papst relativiert er die Aussagen der Zeugen stark. Juden würden es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, und die orientalischen Katholiken – damit meint Dell’Aqua den Erzbischof von Lemberg – neigten zu Übertreibungen. Diese Einschätzung prägt dann auch die Antwort des Papstes an die amerikanische Regierung. Dort heisst es, man habe von der «strengen Behandlung» der Juden unter den Nazis gehört. Aber das von der Jewish Agency for Palestine beschriebene Szenario könne man nicht bestätigen.

Diese Episode zeigt, Papst und Kurie wussten um die Verfolgung. Sie sagen, es sei nicht Aufgabe des Historikers, moralisch zu urteilen. Aber kann man das Agieren des Vatikans, der für gewisse Werte steht, neutral betrachten?

Wolf: Die grundsätzliche Frage ist: Welche Möglichkeit haben Päpste überhaupt in solch einer Situation? Die eine ist, zu intervenieren. Das hat Benedikt XV. (1914–1922) im Ersten Weltkrieg 1917 versucht. Er hat angesichts des Giftgaseinsatzes und des Schreckens an der Westfront eine Friedensinitiative gestartet. Diese war ein gigantischer Schlag ins Wasser. Pius XII. zog aus dieser Erfahrung die Lehre, dass der Vatikan immer neutral bleiben müsse. Dies mit dem Ziel, am Ende als überparteiischer Vermittler auftreten zu können. Und das ist die zweite Möglichkeit der Päpste: Sie schweigen.

Mit anderen Worten: Während die päpstliche Intervention 1917 die realpolitische Ohnmacht des Vatikans aufzeigte, führte die öffentlich Neutralität zum moralischen Scheitern …

Wolf: Ja. Aber für Pius’ Schweigen zur Shoah – vielleicht mit Ausnahme der berühmten Weihnachtsansprache von 1942 – gab es noch einen weiteren Grund. Da sich Pius der Idee der vatikanischen Neutralität verpflichtet sah, hat der Papst auch zur Ermordung einer Million katholischer Polen 1940/41 geschwiegen. Weil Pius zur Ermordung katholischer Polen schwieg, konnte er 1942 zur Ermordung der Juden nichts sagen. Das hätte niemand verstanden.

Neben der ideologischen Befangenheit gab es für den Papst auch eine ganz reale Bedrohung. Die Nazis besetzten ab September 1943 Rom. Hat das vatikanische Schweigen eventuell einen ganz naheliegenden Grund: Selbstschutz?

Wolf: Das dürfte sicher eine Rolle gespielt haben. Die bisher von uns gesichteten Dokumente zeugen von der Angst, dass die Nazis den Vatikan besetzen könnten. Trotzdem sollte man nicht von vorneherein ausschliessen, dass man das Thema «Selbstschutz» grösser denken muss.

Inwiefern?

Wolf: Es ging um mehr als den physischen Schutz des Vatikans. Das oberste Gebot des Kirchenrechts lautet: «Cura animarum suprema lex», also: «Die Seelsorge ist das oberste Gebot.» Und ich habe den Eindruck, dass dies ein zentraler Faktor im Handeln von Pius XII. ist. Also Sorge für diejenigen zu tragen, die Gott ihm anvertraut hat. Denn Gott wird ihn am Ende fragen: Wie viele deiner Schäfchen hast du verloren? Und wenn Pius vor der Wahl steht, seine Schäfchen zu schützen oder öffentlich als Anwalt der Menschenrechte aufzutreten, der der Papst sein müsste, dann entscheidet sich Pius immer für die cura animarum, für die Seelsorge, und nicht für die Menschenrechte. Das zumindest ist meine Hypothese.

Hubert Wolf (65) ist der bekannteste Kirchenhistoriker im deutschsprachigen Raum. Er lehrt an der Universität Münster und ist Priester der Diözese Rottenburg-Stuttgart. 2019 erhielt er von der Universität Bern die Ehrendoktorwürde.