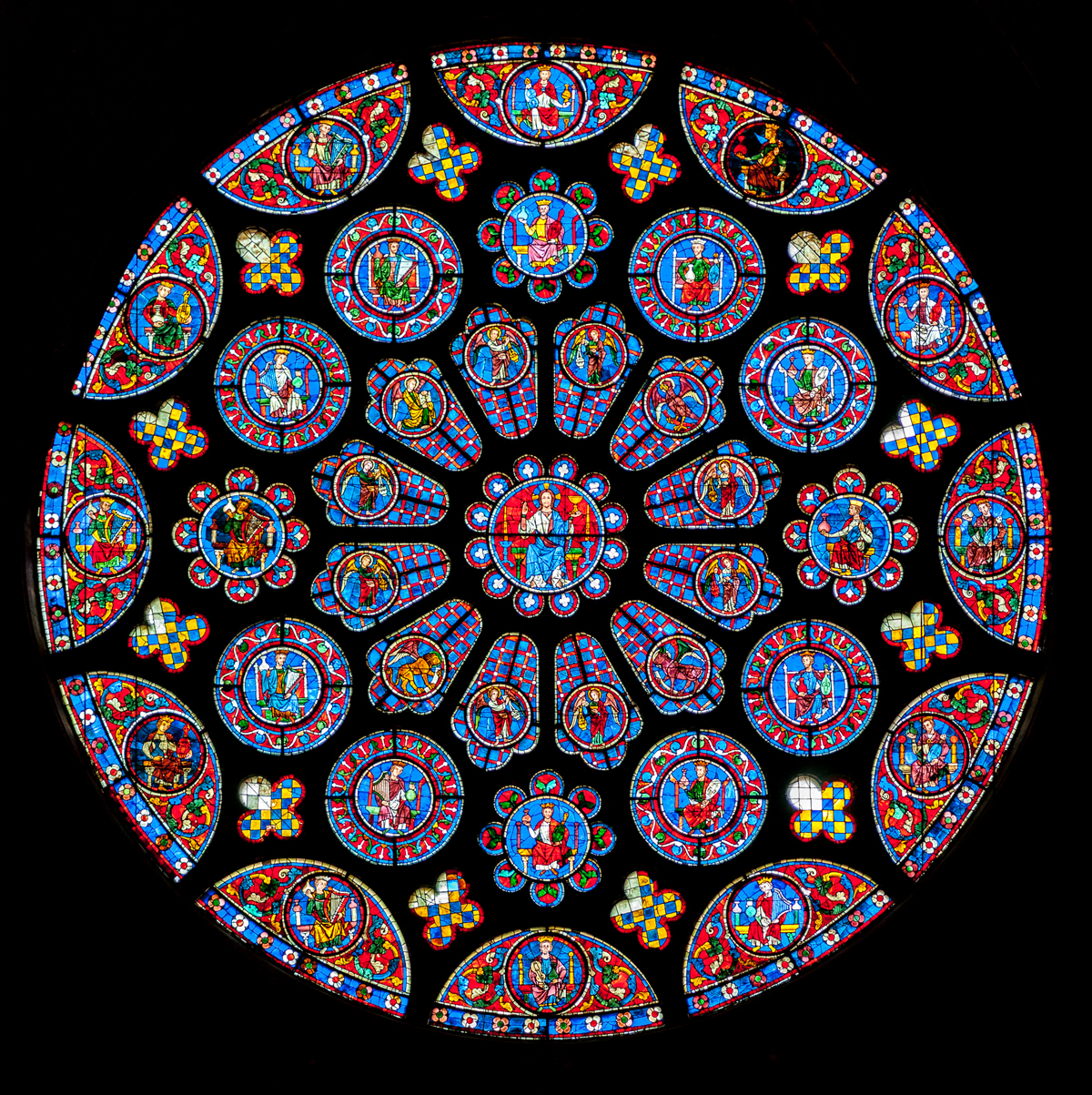

Traditionsreiche Symbolik: Bei den Glasfenstern der Kathedrale von Chartres kommt jeder Farbe eine bestimmte Bedeutung zu. Das unergründliche «ChartBlau» evoziert das Göttliche. Foto: Wikimedia Commons

«Ich und die Farbe sind eins!»

Wie ist das, wenn man aus der Finsternis ans Licht tritt und plötzlich die Farben entdeckt?

Beatrice Eichmann-Leutenegger

Keiner weiss es, wie uns damals zumute war, als wir durch den engen Geburtskanal ans Licht stiessen. Wohl schrien wir und wagten kaum die Augen zu öffnen. Die Helligkeit, die Sinnesreize, die Farben bedrängten uns. Nicht umsonst tapsen die neugeborenen Kätzchen noch eine ganze Weile blind durch ihre Welt. Und man kann sich unschwer vorstellen, dass die Bergwerksleute, die unter Tag arbeiten, jedes Mal befreit durchatmen, wenn der Förderkorb sie wieder hochbringt.

Damals, Mitte August 1952, ängstigte sich das Kind, als es hörte, dass vier Männer im Hölloch Muotathal, dem zweitlängsten Höhlensystem Europas, wegen eindringenden Wassers festsassen. Es regnete und regnete, und die Zeitungen berichteten vom bedrohlichen Ansteigen des Wasserstands. Mehrere Rettungsversuche von aussen scheiterten. Endlich, nach zehn Tagen, konnte sich die Gruppe selbst befreien und trat taumelnd ans Tageslicht. So viel Helligkeit plötzlich, so viele Farben!

Auch in die Kirchen war vor Jahrhunderten das Licht geströmt, als die gotische Architektur die vormals gedrungenen Räume höher und höher zog, die Säulen sich verschlankten und die Fenstergläser mit Malereien ausgeschmückt wurden. Erschienen die Wände der romanischen Sakralbauten noch massiv, so lösten sie sich im Hochmittelalter mehr und mehr auf, als ob sich die Materie vergeistigen würde.

Die moderne Gotikforschung sollte von einer durchscheinenden, nämlich der «diaphanen Wandstruktur» (Hans Jantzen) sprechen. Und nun diese Glasmalereien, allen voran jene der Kathedrale von Chartres, die eine überwältigende Farborgie hinzauberten, dabei aber einer traditionsreichen Symbolik folgten: Jeder Farbe kam eine bestimmte Bedeutung zu. Keiner vergisst das Chartres-Blau, dieses unergründliche Ultramarin, welches das Göttliche evoziert.

Jahrhunderte später wird man es wieder in den Glasmalereien Marc Chagalls (1887–1985) entdecken, sei es in den Kathedralen von Metz und Reims, in der Chapelle des Cordeliers von Sarrebourg oder im Zürcher Fraumünster. Jene für die Pfarrei St. Stephan in Mainz schuf Chagall sogar in seinen allerletzten Lebensjahren. «Was für ein Blau!», denken wir hingerissen.

In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts setzte in der Malerei ein folgenreicher Umschwung ein. Die Maler:innen verliessen das Atelier und zogen mit Staffelei und Farbkasten ins Freie – die Pleinair-Malerei war geboren. Lichte Farben eroberten nun die Leinwand und vertrieben die dunkle Kolorierung der akademischen Maler:innen, die – zumal in Frankreich – noch immer den Salon mit seinen jährlichen Ausstellungen beherrschten und die Neuerer verspotteten.

Von dieser Avantgarde hört eine junge Frau in Worpswede. In der Neujahrsnacht 1899/1900 nimmt sie eine Bahnfahrt von siebzehn Stunden auf sich und reist von Bremen nach Paris – gegen alle familiären Widerstände, mutig und freudig: Paula Modersohn-Becker (1876–1907). Sie begeistert sich für die Bilder von Paul Cézanne, für seine Farben, sein Licht. Der Paris-Aufenthalt, dem noch weitere folgen werden, ist eine Offenbarung, wie sie im Tagebuch schreibt: «Ich fühle eine neue Welt in mir erstehen …»

Ihre Werke saugen sich nun mit Licht und Farbe voll, die Düsternis ihrer Moorlandschaften weicht. «… ich liebe die Farbe. Und sie muss sich mir geben …», notiert sie selbstbewusst. Man kann nur erahnen, dass diese Malerin noch weitere künstlerische Wendungen vollzogen hätte, wäre sie nicht drei Wochen nach der Geburt ihres Kindes gestorben.

1905 ziehen Henri Matisse und André Derain in den Süden, aus dem Dunst des Seine-Beckens ins Küstenstädtchen Collioure an der Grenze zu Spanien. Die beiden erfahren hier eine wahre Erleuchtung und halten als Erste Motive dieser Côte Vermeille mit ihrem türkisfarbenen Meer fest; später folgen ihnen Braque, Dufy, Picasso. Das Weiss, welches Matisse in seinen Bildern einsetzt, bringt die Farben zum Leuchten, sodass Picasso sagt: «Matisse hat die Sonne im Leib.» Den Traditionalisten gelten Matisse und Derain als «die Wilden» – Les Fauves. Sie kritisieren ihre ungezügelte Farbigkeit, die sich zudem nicht an die Realität des Sujets hält. Es zählt einzig die Farbe.

Heute erinnert in Collioure der Chemin de Fauvisme an die Geburt der neuen Kunstbewegung. Am Sonntag, 5. April 1914, brechen die Maler Paul Klee, August Macke und Louis Moilliet per Bahn und Schiff zu einer Reise nach Tunis auf, die sich besonders für Klee als bedeutsam erweisen wird. Er entdeckt in der nordafrikanischen Stadt die Farbe, die sich ihm zuvor – gleich einer spröden Geliebten – trotz aller Bemühungen nicht erschlossen hat.

Überwältigt hält er am 16. April 1914 im Tagebuch fest: «Ich lasse jetzt die Arbeit. Es dringt so tief und mild in mich hinein, ich fühle das und werde so sicher, ohne Fleiss. Die Farbe hat mich. Ich brauche nicht nach ihr zu haschen. Sie hat mich für immer, ich weiss das. Das ist der glücklichen Stunde Sinn: Ich und die Farbe sind eins…»