«Lumen Christi»: Osternacht 2023 in der katholischen Kirche Münsingen. Foto: Ruben Sprich

Österliche Liturgie: Wenn aus Dunkel Licht wird

Menschliches Leben drängt an die Helligkeit. In der österlichen Liturgie und Kunst offenbart sich dieses urmenschliche Bedürfnis.

Beatrice Eichmann-Leutenegger

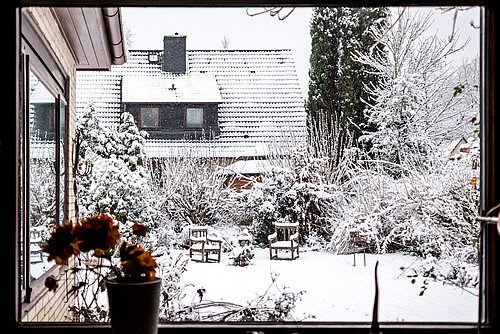

«Es gibt Momente, in denen ich mich auf den Frühling freue wie einst», schrieb mir die Aargauer Dichterin Erika Burkart im Februar 2007, drei Jahre vor ihrem Tod. Die Krankheit hielt sie im Dunkel gefangen, und so regierte der Hades in den Gedichten, «Proserpina aber möchte oben weilen im Licht». Die Königin der Unterwelt birgt in ihrem Wunsch die Sehnsucht Erika Burkarts nach dem Licht. Im Gedicht «Die Nacht vor Ostern» (aus «Die Zärtlichkeit der Schatten», 1991) verbindet sie Weihnacht und Osternacht, weil der Schnee, den sie in ihrer Dichtung häufig als Lichtmetapher einsetzt, an beiden Daten ein helles Weiss hinzaubert:

«Weisse Ostern

Verschneite Knospen

wiesen auf die Geburt.

Weih-Nächte beide,

wie gerne hätte ich dich berührt,

während der Schnee fiel in Flammen

während der Gott

seine Bande löste.»

Man kann sich fragen, wen das lyrische Ich gerne berührt hätte: einen geliebten Menschen oder aber den Auferstandenen, der gemäss Joh 20,17 zu Maria Magdalena «Noli me tangere» (Berühre mich nicht) sagte. Doch liegt der religiöse Kontext näher, weist doch auch der «in Flammen» fallende Schnee auf die Feuerzungen von Pfingsten voraus.

Nicht umsonst vereinigt Erika Burkart die Nächte von Geburt und Auferstehung, denn auch die Liturgie beider Hochfeste weist eine Gemeinsamkeit auf, indem sie den Kontrast zwischen Finsternis und Licht gestaltet. In der Mitternachtsmette erleuchten Kerzen den dunklen Raum. In der Osternacht erklingt drei Mal, in immer höherer Tonlage, der Ruf «Lumen Christi», während der Priester oder Diakon die brennende Osterkerze in die Kirche hineinträgt.

Und wie ist das nun, wenn man nichtsahnend in eine Kirche eintritt und dort von den Farbwundern ihrer Glasmalereien überwältigt wird? So geschehen beim Besuch der Église St-Bénigne in Pontarlier, der Stadt im französischen Jura, einen Katzensprung von der schweizerisch-französischen Grenze entfernt.

Umso grösser das Staunen angesichts der Werke von Alfred Manessier (1911–1993), die er 1975 geschaffen hatte. Sein Vermächtnis hinterliess er mit den Worten: «C’est une symphonie que j’ai voulu écrire ici, la symphonie de Pâques, avec la vie, la mort, la résurrection, la joie de Pâques. » («Ich wollte hier eine Sinfonie schreiben, die Ostersinfonie, mit dem Leben, dem Tod, der Auferstehung und der Osterfreude.») Nicht figurativen Darstellungen gehorchen seine Glasmalereien in Pontarlier. Es sind abstrakte Werke, die aber dennoch in der Linienführung bisweilen menschliche Umrisse erahnen lassen, was für das Auge ein reizvolles Spiel zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion ergibt.

Alfred Manessier, einer der bedeutendsten Glasmaler der Moderne, hat seine Spuren auch in der Schweiz hinterlassen: etwa in Fribourg (St. Nicolas), Moutier, Pringy, Posieux (Abtei Hauterive) oder in Basel (Allerheiligenkirche). Auch im «Vitromusée» in Romont, dem Schweizerischen Museum für Glasmalerei und Glaskunst, sind Beispiele von Manessier zu sehen.

Der im nordfranzösischen Saint-Ouen geborene Künstler hatte zuerst in Amiens Architektur studiert und dabei sein Raumgefühl entwickelt, bevor er in Paris das Kunststudium aufnahm. Er bevorzugte später leuchtende Farben mit Mosaikstrukturen; von daher gelangte er fast zwangsläufig zur Glasmalerei, in der er eine unverwechselbare «Handschrift» entwickelte.

Ein Aufenthalt in Soligny-la-Trappe in der normannischen Abtei Notre-Dame de la Trappe, dem namensgebenden Mutterkloster der Trappisten, bewog ihn dazu, sich religiösen Themen zuzuwenden, die er jedoch abstrakt gestaltete. Am 1. August 1993 erlag er, 82-jährig, den Folgen eines Verkehrsunfalls und wurde in seiner Heimatgemeinde Saint-Ouen beigesetzt.